お久しぶりです。

色んな方から生存確認が来てます。

お前、生きてるのか?と。

特に書くネタが無いのでブログ更新も出来ないので、いつのまにか放置してました。

この放置というのが、わたしから常連さんに対するある種のプレイだと解釈されるマゾヒストな方まで現れ、放置され過ぎてゾクゾクするとか?

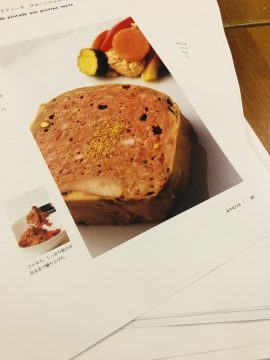

さて、こんな時ですが、本の校正しております。

本を出します、ではなく、本が出ます。

私の本では無く、私が参加した本が出るので、本を出します、ではなく本が出ます、です。

来年初頭に某田書店さんから専門書です。

実はこの本、10年前にテーマ別に編集された本の再編集版で上下巻にまとめて再販されます。

2010年に撮った料理なので、料理的にマジダサい可能性があるので校正して欲しいと言われた時は、マジ勘弁して…と思いましたが、ゲラが送られてきて改めてルセット見てみると、なかなか良いじゃ無いか、結構わかってるじゃん、良い料理作ってんな、てかこの頃と比べて今の俺あんまり進化してねぇ、この頃の方が守りに入ってなくて非常に良いでは無いか、となると私はこの後の10年何をやっていたんだろう…

と、狼狽したのでした。

この本は私の単著ではなく、当時ブイブイ言わせていた料理人達が出版社から与えられたテーマに沿ってカブらないように料理を考えて撮影し、編集した物です。

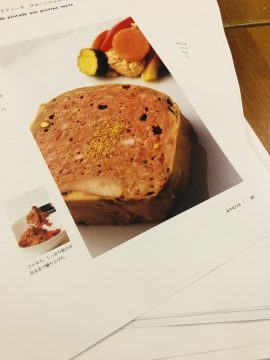

コンフィ本、パイ料理本、パテ・テリーヌ本、フォアグラ本、煮込み本などなどです。

このシリーズに私は合計で31品を寄せてます。結構多いじゃん。

こうした共著というか他の料理人とのレシピ寄せ集め本を入れると数えきれません。その中でもこのシリーズはトータル2年くらいかけた記憶があり、この本を最後に共著は断り単著一本に絞って10年で7冊、もう出がらしです。

10年前と料理の本質的なところが変わってないと言うことは、今後も変わらないという事です。昔の料理見て恥ずかしくなる人も居るでしょうが、私は納得のいくものばかり。

それは良し悪しの話ではなく、料理人として固定されたということでしょう。

特にテリーヌなんかはファルスに使った肉の骨をグラスにしてファルスに練り込むあたりは今見ても良い仕事している。

大量生産には向かない細やかな仕事ですが、レストランシャルキュトリーとして旨いテリーヌを突き詰めたメソッドです。

シャルキュトリーはパティスリーと似ています。再現性に重点置きつつも、作り手のスキルや考え方が最終的に製品に反映されます。決まった分量と素材を使っても作り手によって圧倒的に味が変わります。

料理人の仕事はさらに属人性が高くなり、再現性は限りなく低くなります。私の料理は私にしか作れない、と言ってしまうと料理書を否定することになるのかもしれませんね。

大事なのは、各人のルセットを真似ることでは無く、ルセットを通して思想を知ること。

同じ山に登るにしても、どんなルートを登ったかには、そのクライマーの思想が反映されます。岩壁に描かれる美しいラインはどんな写真や言葉よりもはるかに多くを語りかけます。

ルセットにもその料理人の思想が反映され、なぜその操作をするのか、その素材に対してどういうアプローチするのかは料理人の試行錯誤の経験からくる思想の集合体で、YouTubeや講習会見ただけでは絶対わからない深い世界が料理書にはあるのです。

雑草と泡と石を使えばそれっぽくなるという様な薄っぺらい世界では無い。

こうした専門性の高い本にはその世界観を理解しルセットについてバチバチに議論できる編集者と専門出版社の存在が絶対に必要なのです。