2019年01月16日

予め、お知らせしておきます。

先日、本屋で見かけたヤバイ本を2日で一気に読了しました。

頭を、いや尻をゲバ棒でひっぱたかれたような衝撃で放心状態です。

こんな本は一年に一回出会えるかどうかという圧倒的な本でした。

内容が内容なので、感想を述べていいものかどうか迷いましたが、私の場合は内容に対して自分が何を感じたかを出力する事で読書が終了します。

先日書いた通り、このブログはオフィシャルでもなんでもなく、私のマスターベーションの場であり、ブログについてお金を頂いているわけでもない、そしてフェイスブックのように勝手にドンブラコと流れて視界に入るものでもありません。

なので、真正面から書くことにしました。

しかしながら、あまりにも刺激の強い内容のため、私もかなりの覚悟が必要で、読む人にも相当な覚悟が必要です。

なので、記事をアップする前に予告します。

絶対に読まないでください。

という題名でアップしますので、開いてこの題名が出てきたら読まずにページを閉じるか、新しい記事がアップされるまでの間はブログに立ち寄らないで下さい。

食べ物屋としてありえない!

と、わけのわからないクレームが来るので、フェイスブック等でリンクをシェアするのもやめて下さい。

そう、食べ物屋としては致命的な本です。

しかし、私は最も重要なことではないか、と感じたので書きます。

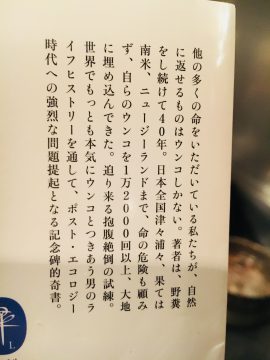

巻末の紹介文だけ載せておきますね。

これを見て本当に興味があれば記事を読むなり、本を買うなりしてください。

店にも置いておきますので、必ず食後にほかのお客さんの目に触れないように読んでください。